4月17日至4月18日,第二十二届“国际贸易体系演变:前景与挑战”国际会议在俄罗斯圣彼得堡国立大学成功举办。国际经济学会会士,辽宁大学党委副书记、校长余淼杰教授受邀参加会议并作主旨演讲。李安民经济研究院助理教授刘仁良博士和王丹丹博士参加会议并在分论坛作学术报告。

“国际贸易体系演变:前景与挑战”国际会议已连续举办二十二届,致力于汇聚全球专家学者与实务界人士,探讨国际贸易体系演变过程中的关键问题与未来发展方向。本届会议亦是圣彼得堡国立大学经济学院成立85周年纪念活动之一。本届会议的目标是在当前复杂多变的地缘政治局势和全球经济转型的背景下,分析国际贸易制度面临的现实挑战与未来趋势,推动全球经济合作与制度创新。

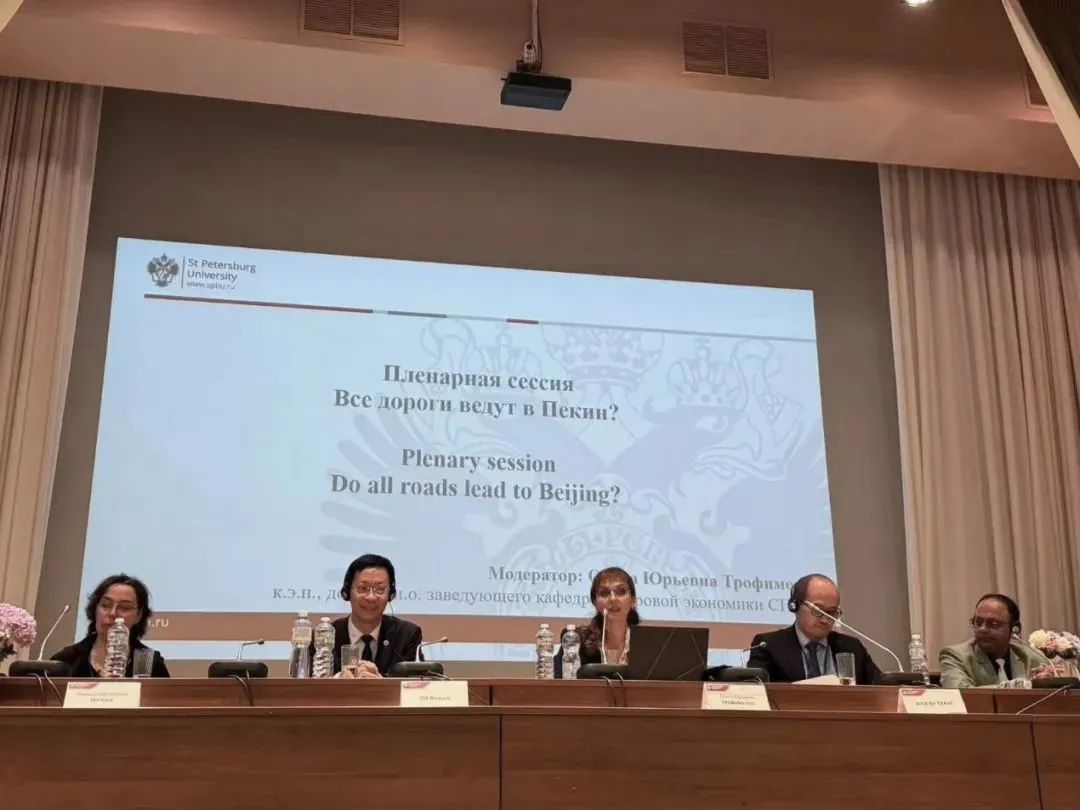

本届会议由圣彼得堡国立大学世界经济系主办,并得到圣彼得堡国立大学经济系、俄罗斯科学院世界经济与国际关系国家研究所、俄罗斯国立石油天然气大学国际能源商务学院等机构支持。主旨演讲嘉宾还包括圣彼得堡国立大学世界经济系主任奥尔加 尤里耶芙娜 特罗菲缅科(Olga Y. Trofimenko),印度卡齐 纳兹鲁尔大学政治学系教授德巴西什 南迪(Debasish Nandy),越南河内国立大学经济发展研究中心前主任范武胜(Vu Thang Pham),圣彼得堡国立大学世界经济系教授柳德米拉 弗拉基米罗芙娜 波波娃(Luidmila V. Popova)等国际知名学者。会议共收录近百篇来自俄罗斯、中国等多国学者的高水平论文。

在主旨演讲环节,余淼杰指出, 2024年中国国内生产总值达134万亿元,对全球增长贡献率达30%。为实现5%增速,中国将以积极财政和稳健货币扩大内需,通过减税降费、降息等激发消费与投资。中长期看,中国正由“高速增长”向“高质量发展”转型,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念:研发投入占GDP比重2.68%;承诺2030年前碳达峰;推进城乡协调与共同富裕;并坚持更大规模、更宽领域、更深层次的全方位开放战略,通过出口多元化、扩大进口、发展服务、绿色和数字贸易,优化营商环境、吸引外资、鼓励对外投资,深化制度型开放,以提升全球竞争力。针对美国发起的贸易战,他指出美方“以关税扭转逆差”论与现实脱节,强调中国贸易顺差源于比较优势,中美贸易仅占中国外贸10%,极端关税难撼外贸基本盘,中国有信心从容应对。对全球南方国家合作,他认为中国庞大市场和完备产业链创造巨大进口需求,“一带一路”无附加条件支持基础设施建设,对外投资在劳动密集型领域创造就业、促进技术转移,为南方国家提供“新型现代化模式”。在中俄经贸方面,他建议加强战略协调、优化双边投资和贸易环境、推进本币结算与教育合作。互动中,他回顾了中国城市化从大都市圈向县域振兴的演进,强调城市化与工业化须同步推进;他认为中美应共同做大“经济蛋糕”,并以“继续前进的勇气”表达对中国经济发展的坚定信心。

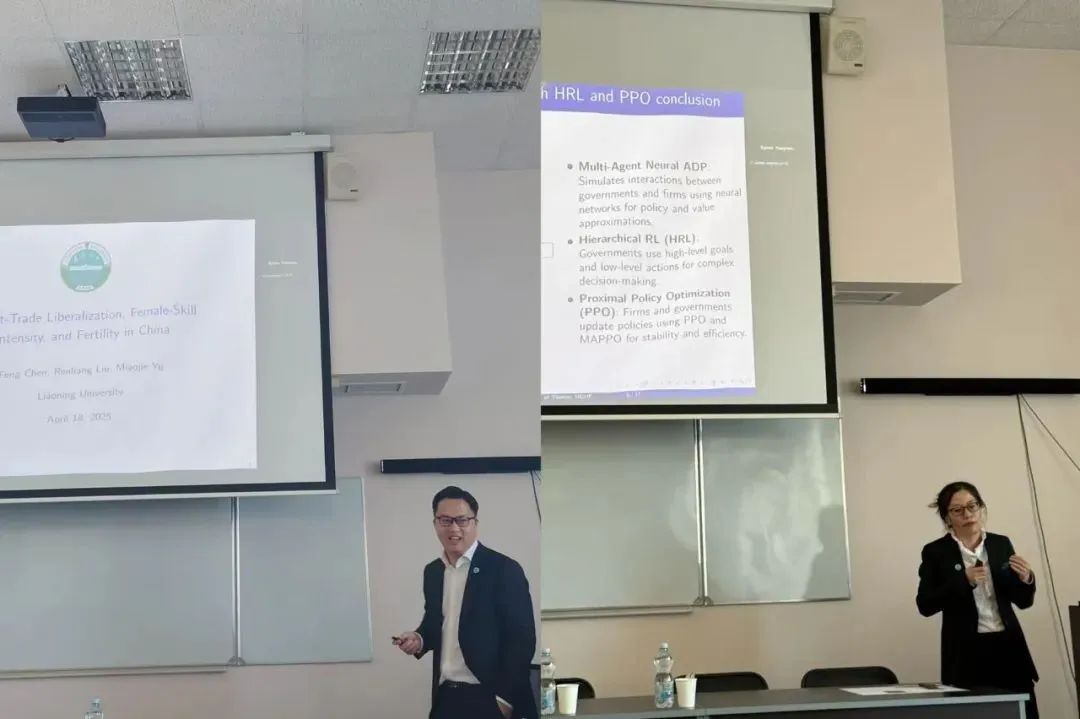

在“亚洲和拉丁美洲的经济转型”分论坛,刘仁良向与会者介绍了他与余淼杰和陈烽的合作论文《进口中间品贸易自由化、女性技能密度与中国生育率》。他指出贸易自由化与人口行为之间的相互作用揭示了职业发展与家庭生活平衡所面临的挑战。论文采用了Bartik式“转移—份额”工具变量策略,将女性技能密集度纳入投入品关税暴露度的计算。研究发现,投入品贸易自由化显著降低了生育率,尤其是在高学历女性、私营部门员工和初次为人母者中最为显著——这些群体面临最严峻的职业与家庭权衡。机制分析表明,劳动市场前景的改善提高了生育的机会成本,从而推迟或减少了家庭形成。研究结果强调了贸易政策对人口趋势的经济影响,为相关政策制定提供了重要参考。

在“亚洲和拉丁美洲的经济转型”分论坛,王丹丹向与会者介绍了她与余淼杰的合作论文《贸易的权力游戏:多层政府及异质性企业》。她指出在全球化背景下国际贸易动态日益复杂,传统经济模型难以全面捕捉较为完整的政府结构、企业异质性和战略政策互动。为此,她提出了一个创新的方法论框架,并且将多智能体强化学习技术与经济建模相结合。她在报告中详细阐述了模型的关键特征,包括出口国的政府结构、企业生产力的帕累托分布、内生产能利用率,以及各方的战略政策互动。这一模型利用强化学习算法模拟了政府和企业在动态贸易环境中的适应性行为和策略选择。模型特别揭示了政府之间的协调如何影响补贴效率,这一发现对于理解完整政府结构下的政策制定具有重要意义,为政策制定者提供了新的分析工具。

会议承办方俄罗斯圣彼得堡国立大学经济学院院长奥塔尔 列昂季耶维奇 马尔加尼亚(Otar L. Margania)及团队成员同余淼杰一行在会议期间就科研教学合作进行了交流。